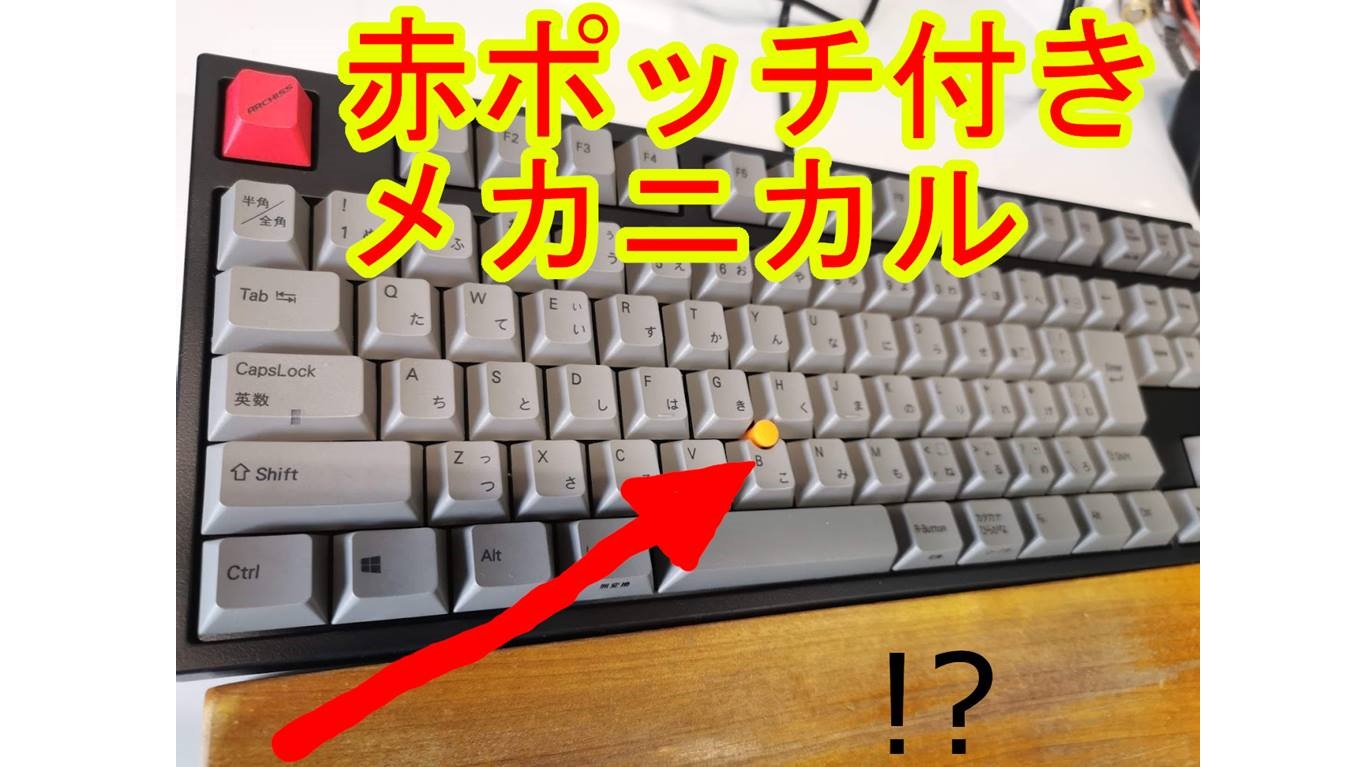

せろりんです。ポインティングスティック(いわゆる赤ポッチ)付きのメカニカルキーボード ARCHISS Quattro TKL AS-KBQ91/SRGBAを買いました。静音赤軸(ピンク軸)モデルです。

赤ポッチのことをなんて呼ぶのかは難しいところです。赤ポッチと呼ぶにはQuattro TKLの赤ポッチは色が赤じゃないですし、「トラックポイント」という呼び方は大変有名で伝わりやすいですが、残念なことにThinkPadの商標名です。これ以降は、一般名である「ポインティングスティック」と呼ぶことにします。あんまり有名な呼び方ではありませんがしょうがないですね。

ただでさえ珍しいポインティングスティック搭載キーボードなのに、おまけにスイッチがメカニカルという超珍しい製品です。お値段1万7000円ほどです。買ってしばらく使ってみたのでレビューを書きます。

Quattro TKLってどんなキーボード?

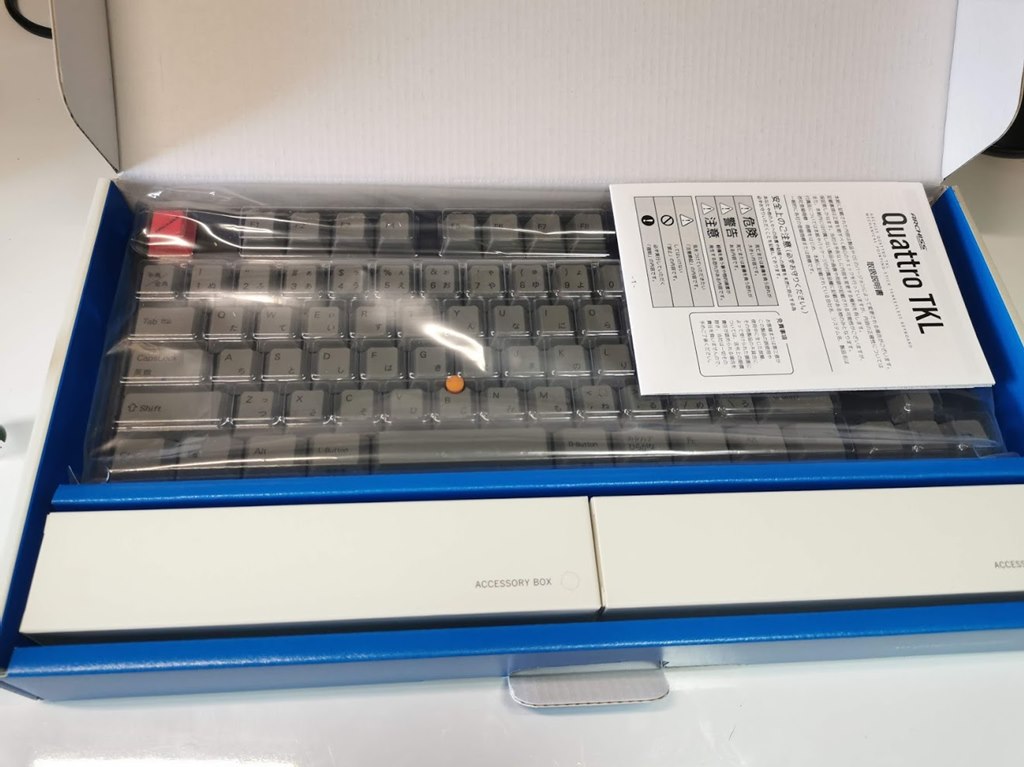

外箱です。おれが買ったのは、AS-KBQ91/SRGBAという機種です。Cherry MX 静音赤軸を搭載したJIS配列(日本語配列)モデルです。

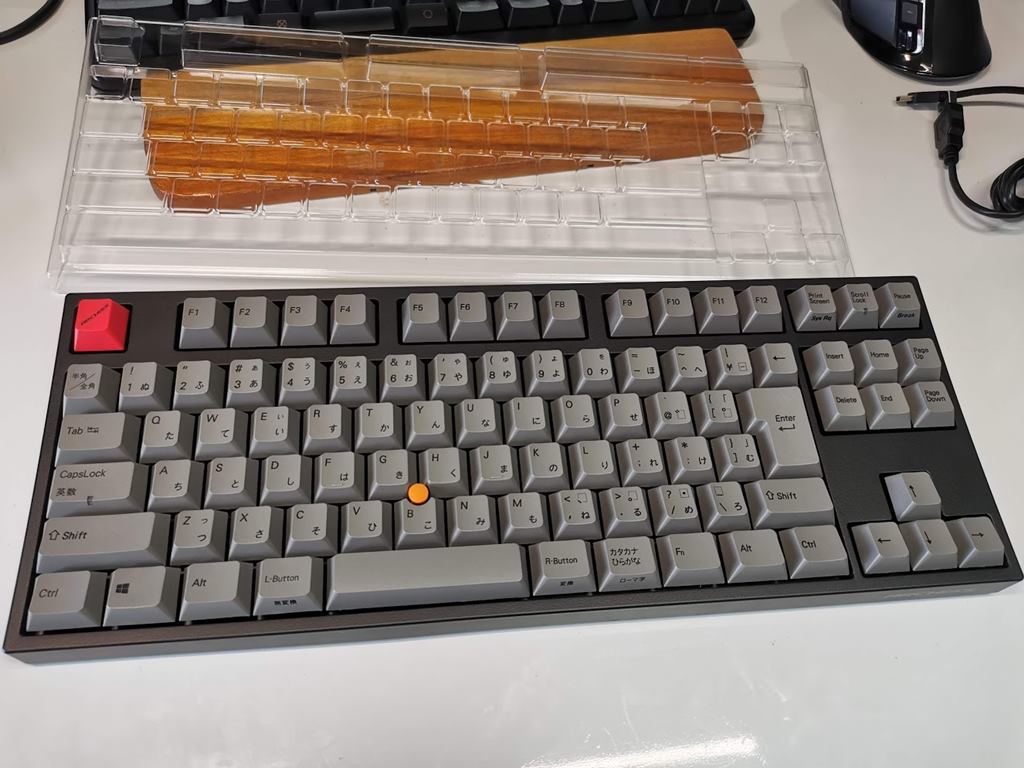

カラーリングの選択肢はこの1色だけです。おれが買ったCherry MX静音赤軸モデルのほかにも、Cherry MX 茶軸、赤軸、青軸モデルが用意されています。JIS配列とUS配列も選べるのでQuattro TKLシリーズは全部で8種類あります。それはそうと黒軸ってこういうときにハブられちゃうあたりマジで人気無いんですね。

キー印字は消えにくい昇華印刷です。ただしキートップの側面の部分の印刷は消えやすいシルクスクリーン印刷です。でも指で触れる部分じゃないので消えることは無いとは思います。

接続方式は有線で、USB mini-Bケーブルを着脱できます。

当然といえば当然ですがシリンドリカルでステップでスカルプチャです。

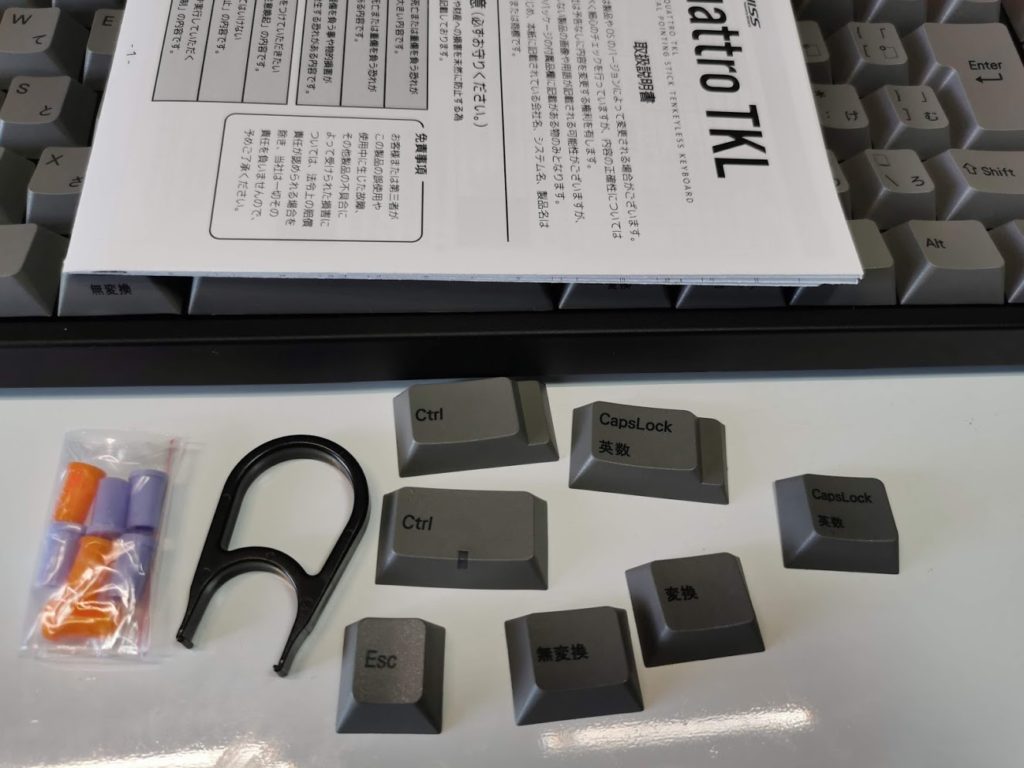

付属品です。キートップ引き抜き工具、説明書、ポインティングスティックの替えゴム、替えのキートップ、説明書兼保証書が付属します。保証は1年です。

ポインティングスティックは使っているうちにゴムが劣化して使い心地がイマイチになってくるので、こういう製品には普通、替えのゴムが付属します。

Quattro TKLの場合、最初から付いてるものを含めて4種類8個付属します。てっぺんが凹んでいるものと膨らんでいるもので形状が2種類、さらにオレンジと紫で色が2種類ずつ用意されています。2種類の形状のものを2色ずつということで2かける2種類で4種類です。そんで1種類につき2個ずつ付属するので、合計8個のゴムが付属します。

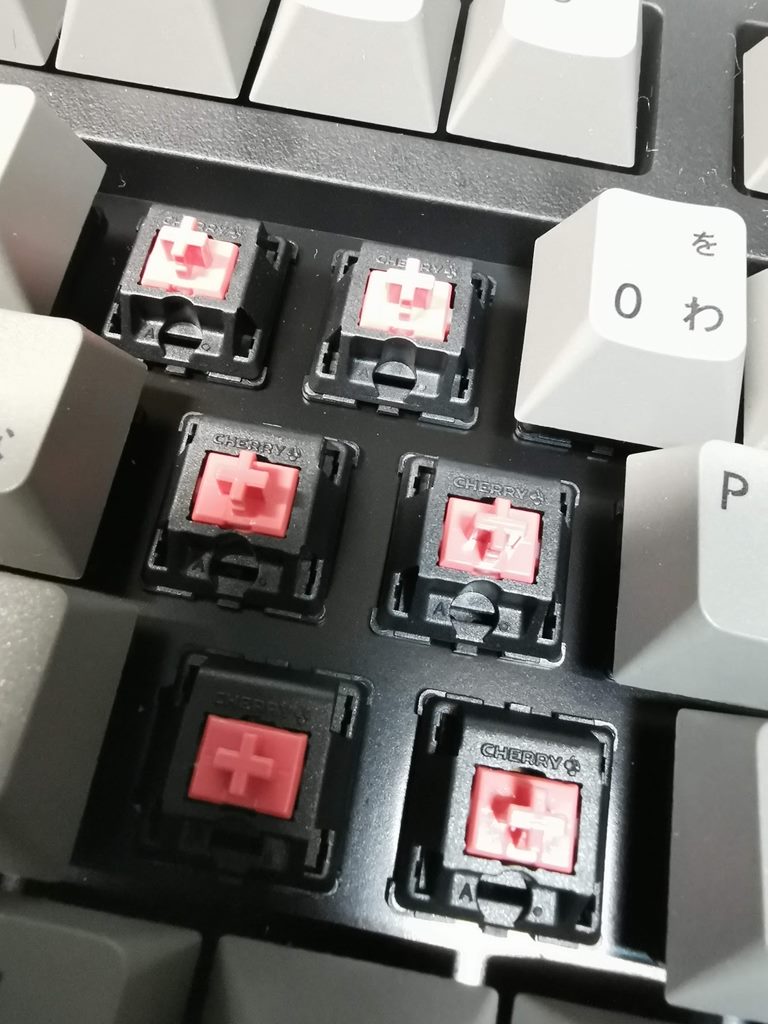

おれが買ったのはCherry MX 静音赤軸(ピンク軸)モデルです。

裏面にはDIPスイッチが付いています。

DIPスイッチを使えば、たとえばCapsLockとCtrlを入れ替えられるので、キーボードにうるさいオタクもニッコリです。

| メーカー | アーキサイト |

| 製品名 | ARCHISS Quattro TKL |

| 型番 | AS-KBQ91/SRGBA |

| 配列 | 日本語JIS配列 |

| 印字方式 | 昇華印刷(側面はシルクスクリーン印刷) |

| DIPスイッチ | あり |

| 同時押し | Nキーロールオーバー |

| スイッチ | Cherry MX静音赤軸(メカニカルスイッチ) |

| ケーブル着脱 | 可能(USB mini-B) |

| 重量 | 975g |

| 保証 | 1年間 |

| その他 | ポインティングスティック付き |

ケーブル着脱式がナイス

ポインティングスティックのことは置いといて、キーボードとしての品質をレビューしていきましょう。

いまどきのキーボードらしく、縁が狭く省スペースになっています。それだけに手首を乗っける場所が無いので、パームレストはあったほうがいいですね。

Archissブランドのキーボードなので、エスケープキーが赤くなっています。灰色のエスケープキーも付属するので、気に入らない人は灰色のキートップに替えることもできます。おれ的にはアーキサイトのキーボードを使っているぞという実感が湧きますし、デザインのアクセントとしても良いと思うのでけっこう好きなんですが、一部では不評みたいですね。

ケーブルは着脱可能な方式です。キーボードって、本体の寿命より先にケーブルの寿命が来て悲しい気持ちになることが稀によくあるので、ケーブル着脱可能なのは嬉しいポイントです。しかも、適切な長さのケーブルを買ってくることでスッキリ配線を目指すこともできます。

ケーブル着脱式は超ナイスなポイントです。ほかのキーボードメーカーも見習ってほしいですね。

で、端子の近くには封印シールがあります。おれは封印シールのガチアンチです。このシールの裏にネジが隠されていて、分解するためにはシールを剥がすか破るかしないといけないシステムです。修理に出したときにシールが破れていると分解したことを疑われ、分解を疑われるとサポートを受けられない可能性が浮上してきます。

確実なサポートをするためにそういう仕組を導入せざるを得ないのはしょうがないですけど、さすがにキーボードの底に貼るのはやめてほしいです。こんなシールは普通に使っててもすぐに破れます。おれは何回か破ったことがあります。高いキーボードなのに安っぽいシールが貼っ付けられているのも嫌です。

ガッチリした作りだぞ

キートップを見てみましょう。アーキサイトはキートップを鬼みたいに分厚く作る傾向があります。Quattro TKLも例に漏れずかなり分厚いです。

Majestouch2やRealforceもかなり頑丈に作っている高級キーボードではありますが、ヤツらの1.5倍くらいの厚さで造形されています。

キートップが分厚いと打鍵したときの安定感がなんとなく上がる気がします。ただし、厚ければ厚いほど良いかと言われると微妙で、あまり分厚くないほうが適度な柔らかさがあって指に優しい気もします。なので薄いのがいいのか、厚いのがいいのかはなんとも言えないところではあります。とはいえここまでガッチリ作るにはかなりのコストがかかるはずで、その心意気が嬉しいですね。

キーの印字も昇華印刷なので消えにくいです。灰色のキートップは高級感もあって良いですね。

さて、メカニカルキーボードはスイッチの種類だけでなく、スイッチが植え付けられているマウントの素材によっても打鍵感が変わってきます。

Quattro TKLの場合はマウントが鉄板です。マウントを鉄板にした場合、剛性が上がって安定感のある打ち心地を実現できる上に、キーボードで人間を殴ったときの攻撃力が高まります。

いまどきの高級キーボードはほとんど鉄板マウントですが、鉄板じゃないマウントのキーボードもそれはそれでソフトな打ち心地でメチャクチャ良かったりします。

正直言っておれは鉄板マウントがあんま好きじゃありません。鉄板は打ち心地が硬すぎて、長時間打鍵していると楽しくなくなってきます。とはいえおれが買ったのは静音赤軸モデルなので、スイッチの打ち心地自体はとてもソフトです。マウントは硬いけどスイッチはソフトな感触なので、結果的にバランスがとれています。

Cherry MX 静音赤軸(ピンク軸)は、赤軸を静音化したモデルです。おれは自宅で一人寂しく使うので静音にそれほどこだわりはありませんが、音が静かなだけではなく、ノーマル赤軸よりタッチもソフトになっているので気に入っています。

静音赤軸はリニアなタッチです。押し下げた距離に比例してリニア(直線的)に反発力が増えていく押し心地です。指でバネを押しているような感触です。

また、押し心地が軽いのも静音赤軸の特徴です。普通のキーボードは、60グラムくらいの重りを乗せて初めてキーが下がります。一方でこの静音赤軸はおよそ45グラムで下がります。メカニカルキーボードの中でもかなり軽い力で押せます。

キーボード作りで大変なのは、スペースキーやエンターキーなどのデカいキーをどう支えるかです。快適なキーボードを作るためには、デカいキーのどこを押しても同じような打ち心地になるような構造にしないといけません。ところが、ちっこいスイッチひとつでスペースやエンターのようなデカいキーを支えるのは無理があります。

デカいキーをしっかり支えるために、キーのデカさに合わせた細長い針金のような部品をキーボード内部に仕込むことがあります。そういう針金のような部品のことをスタビライザーと言います。スタビライザーはいまどきのほとんどのメカニカルキーボードに入っています。

スタビライザーはキートップを外したときにひん曲がったり、取れて元に戻せなくなったりするトラブルメーカーです。無いなら無いほうが良いパーツです。

このキーボードにはスタビライザーがパッと見では見当たりません。で、よく見てみるとスタビライザーは鉄板の下に埋め込まれています。トラブルを減らす設計になっているようですね。とても良い設計だと思います。

同アーキサイトのProgress Touchというメカニカルキーボードにも同様の機構が採用されています。アーキサイトのこだわりが感じられます。

ちなみにこの機種は、アーキサイトの高級キーボード・Maestroシリーズの設計の大部分を流用しているっぽいです。

そこまで静音じゃないぞ

おれが買ったのはCherry MX静音赤軸というスイッチを搭載したモデルです。静音赤軸って言うからには静音なのかと思いきや、筐体が静音設計ではないので別に静かではありません。

確かに、ノーマル赤軸や青軸や茶軸よりは静かです。しかし、キーを叩いたときにキーンという甲高い残響音がしますし、「ボスボスボス・・・」という低い音もそれなりに出ます。

特にキーンという残響音は、それほど強く打鍵しなくてもかすかに鳴るので、使ってる本人からするとちょっと気になるポイントです。せっかく静音スイッチを搭載するのであれば残響音を抑える本体設計をしてほしかったところです。

クオリティは高いけど保守的すぎるぞ

伝統的高級メカニカルキーボードとして見た場合、Quattro TKLは細かいところにとことんこだわった良いキーボードです。

でもこのキーボードは(ポインティングスティックの存在を抜きにすると)、ちょっと保守的すぎると思います。2020年にもなって有線のキーボードにDIPスイッチを付けて販売するのはちょっと守りに入りすぎだと思います。

ロジクールやエレコムなんかの安いキーボードは、多くがワイヤレス接続に対応しています。どっこい高級キーボード業界はあまり無線の製品がありません。高級キーボードの顧客層は確実な文字入力を求めているのでワイヤレスがあまり好まれないというのはわからないでもないです。ゴルゴ13がジャムらないリボルバーを使うのと同じ理論ですね。ですが正直言って今の技術の水準であれば無線でも全く問題ないです。イマドキのまともに作られた無線キーボードを使っててラグや瞬断を感じることなんてまずありません。2020年にもなって新発売された高いキーボードが有線というのはちょっとイマイチに感じるポイントです。でも線がないと不安という人の気持ちもちょっとわかるので、どうせなら、基本的には無線だけどケーブルを接続すれば有線キーボードとしても使える仕様にしてほしかったところです。

そんで、たとえば東プレのゲーミングキーボード Realforce RGBは、ドライバでキー配列を書き換えることができます。その上で設定をキーボード本体に保存しておくことも可能です。

Quattro TKLも、DIPスイッチというのをいじれば、ごく一部のキー配列を替えることは一応できます。DIPスイッチも悪くはありませんが、ドローンが飛び回り、AIが碁を打ち、おれに100万くれなかった人が月へ行かんとする時代にはちょっと古臭すぎる気がします。

これがDIPスイッチです。このちっこいよくわっかんないスイッチを説明書読みながら爪の先でカリカリ動かすわけです。DIPスイッチは付いてないよりは付いているほうが断然いいですし、今でも多くの高級キーボードメーカーが採用しているスタンダードな機構ですが、ちょっと見た目が伝統的すぎます。こんなよくわからないスイッチを搭載しなくても、もう2020年なんですから他にもっと優れた方法があるはずです。

Quattro TKLはかなりしっかり作られているキーボードですが、(ポインティングスティックを搭載していることを無視すれば)2020年に新発売されるキーボードとしてはちょっと古くさいです。もっともっとイマドキの設計を盛り込んでも良いと思います。

ポインティングスティックはそこそこしっかりしてるぞ!

みんな大好きポインティングスティックの話をします。

ポインティングスティックは、ホームポジションを崩さずにキーボードに手を置いた状態でカーソルを操作できる神デバイスです。慣れないと使いにくいですが、慣れれば無敵です。

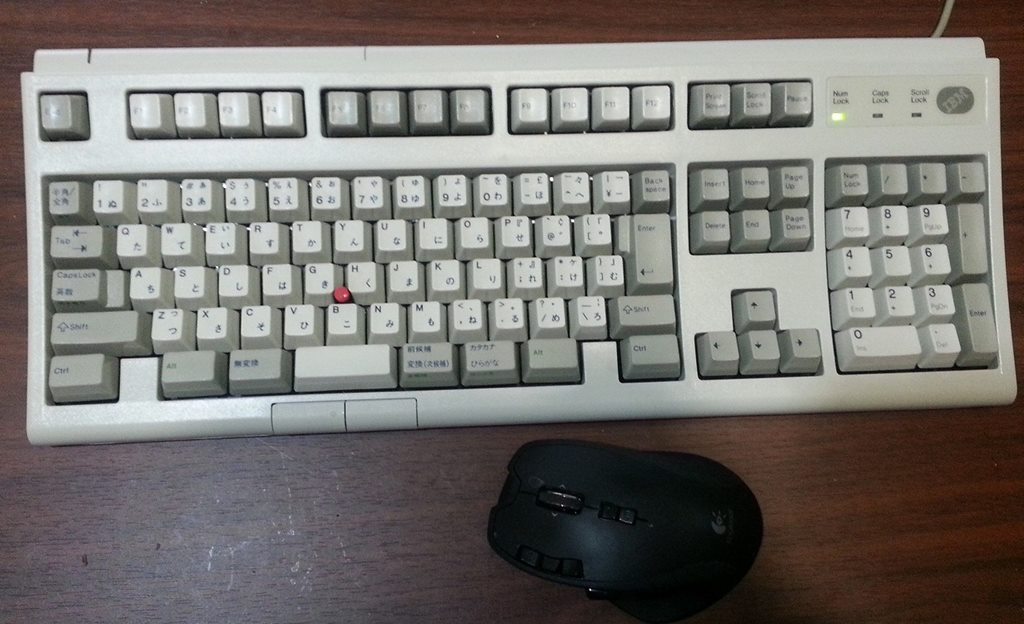

おれはポインティングスティックが好きすぎて、20年以上前の「5576-C01」を使っていた時期があるくらいです。ところが打鍵感にこだわったポインティングスティック付きキーボードってなかなか無く、今日までポインティングスティック難民として過ごしてきました。

そんで、Quattro TKLのポインティングスティックはかなりよく出来ています。他社のポインティングスティックと比べても遜色ありません。

おれは4Kの広いモニターを使っていますけど、それでもまったく問題なく操作できます。5576-C01を使っていたときは、ポインティングスティックの解像度が低すぎて、感度をマックスにしてもポインタがノロノロとしか動きませんでした。4KモニターどころかフルHDすら普及していなかった時代のデバイスの宿命です。

Quattro TKLもそんな感じなんじゃないかと心配していたんですが、実際は全く問題なく動いてくれます。おそらくは4Kモニターを横に3画面並べてもまったく問題なく使える、現代の環境に対応した仕様になっています。

指の微妙な動きを検知して思った通りの方向に思った通りのスピードで進んでいきます。かなり気持ちの良い操作感です。

ちょっと気になるのは、まれにポインティングスティックが暴走するという点です。なにもしてないのにカーソルが勝手に上や下に移動し続ける謎の現象が起こります。

故障かな?と思ったんですが、物故割れてるわけではなく、この現象は説明書でも説明されている仕様です。オートムービングと呼ばれる現象らしく、ポインティングスティックのキャリブレーションを機械が勝手に行っているときの副作用らしいです。

「オートムービングが発生した際は、ポインティングスティックから手を離し、オートムービングが止まるまでポインティングスティックの操作をしないでください」といったようなことが説明書には書いてあります。1日に数回、3秒から10秒くらいカーソルが使えなくなるので不便です。故障ではないということで安心したといえば安心したんですが、同時になんでやねんとも思います。オートムービングがかなり頻繁に発生するのは、正直言ってとても不満です。

クリックボタンはイマイチ!独立ボタンにしてほしかった

この機種には独立したマウスボタンが付いていません。かわりに、左クリックをやりたいときはキーボード上のL-Buttonと印字されたキーを、右クリックをしたいときはR-Buttonと印字されたキーを押します。

これらのキーの仕様は正直イマイチすぎます。L-ButtonとR-Buttonは、それぞれ「無変換キー」「変換キー」の位置を奪う形で存在しています。

無変換キーを使いたくなったら、Fnキーとスペースキーを同時押しすれば「L-Button」の代わりに無変換キーに切り替えることができます。でも切り替えると今度はクリックができなくなります。無変換キーを多用する人にとっては微妙すぎます。

「左クリック」「右クリック」はなんとか独立した別のキーにすることはできなかったんでしょうか。

クリックボタンが独立していない弊害はもうひとつあります。どこがクリックボタンなのか手触りでわかりません。かなり致命的な欠点です。

せめてL-Buttonキーの表面に「F」「J」のような突起がついていればよかったんですが、悲しいことにL-Buttonキー表面はツルツルです。自分でシールでも貼って手触りを変えとけば解決する話ではありますが、そこはメーカー側できっちりやってほしかったです。

スクロールホイールも付いていませんが、代わりにはFnキーを押しながらポインティングスティックを上下に動かすことでスクロール可能です。この操作はけっこう気持ちの良い操作感ではあるんですが、しかしやはり、Fnキーの表面はツルツルなので、どこにFnキーが有るのかいちいち目視で確認しないとよくわかりません。

ちなみに中ボタン(ホイールクリック)を使いたい場合は、Fnキーと左側のShiftキーの同時押しをすれば良いです。でも、同じShiftでも右Shiftではダメというのは正直謎仕様です。あまりユーザーファーストな設計ではありません。

中ボタン(ホイールクリック)はかなり頻繁に使うので、中ボタンが同時押し操作になっているのも個人的にはかなり嫌いです。いちいち同時押ししないといけないのはシンプルに使いにくいです。やはり中ボタンも独立させてほしかったです。

コストをケチって同社製品のMaestroの設計をそのまま流用したからなのか知りませんが、クリックボタンが独立していないのはさすがに怠慢だと思います。この仕様のせいで、ポインティングスティックとしてもキーボードとしても中途半端になってしまった印象が否めません。こういうキーボードを出したいなら、ポインティングスティックの良さを100パーセント活かすために、筐体から再設計するべきです。1万7000円という価格のキーボードでこの手の抜き方は正直言ってかなりイマイチです。

とはいえ、独自の操作法も慣れてしまえばそれなりに普通に使えるので、個人的にはけっこう満足しています。不満なところもありますが、それ以上にポインティングスティックは付いてるだけで圧倒的に便利なのでおれとしては満足です。新作に期待ですね。

おれはポインティングスティックと併用するキーについてはこのように改造しまくっています。左クリックボタンにはエスケープキーを、右クリックボタンにはFILCO Majestouch製のエスケープキーを装着し、さらにFnキーは逆さまにつけています。

ここまでやれば手触りだけである程度操作できるようになります。見た目ダサすぎて逆にかっこいいですね。

そういえばアーキサイトといえば高級キーボード・Realforceの代理店もやっている会社です。おれはRalforceを9年間使っているRealforceファンなので、Realforceにもポインティングスティックが付かないかな、なんて思っています。

もっといろんなポインティングスティック付きキーボードが出るといいですね。

終わり。

せろりんでした。

コメント

私もQuattro TKL を利用しています。

右クリック・左クリックは見なくても間違わないのですが、

Fnキーは度々間違ってしまい困っていました。

このサイトの真似をしてFnキーを逆に付けたところ、

劇的に間違いが減りました。

いいアイディアをありがとうございます。

あとはドリフト(オートムービング)が解消すればよいのですが・・・

日に数回では済まず、1~2時間に数回くらいは発生しています。

せろりんです。ボタン類の押し間違いはなかなか困ったものですよね~。記事の内容が役に立ったようで何よりです。

オートムービングは使えば使っただけ発生するみたいなので正直なかなかウザいですね。さすがに頻度を落としてほしいところです。